2025.3.22新着情報

遺産相続の手続きってどこでするの?手続き方法や必要書類について

「相続手続きってどこに依頼できるの?」

「どんな流れで相続手続きってするの?」

これから相続手続きをするという方の多くが、このようなお悩みを持っています。

そこで、この記事では「相続手続きを相談できる専門家」や「相続手続きの流れ」についてご紹介します。

相続手続きで何から手を付けて良いか分からないという方、相談先をお探しの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

相続手続きとは

相続手続きとは、故人が所有する財産を調べて、相続人同士で分配するために行う手続きのことです。

この手続きは自分で行うことも可能ですが、専門家に依頼することもできます。

相続手続きを専門家に依頼すべきケース

相続手続きは、複雑でややこしいだけでなく期限付きの手続きがあるなど、一般の人がなかなか分からないような内容が多いです。

そのため、以下のようなケースに当てはまる人は、特に専門家に相談するのがおすすめです。

- 相続人同士が揉めている人

- 相続人の人数が多い人

- 故人の財産がはっきりとしていない人

- 仕事で忙しくて相続手続きをする暇がない人

- 故人を亡くしたばかりで心身ともに疲弊している人

このようなケースに当てはまる人は、手続きがややこしく複雑になる場合が多いので、早い段階で専門家に相談して任せるのがおすすめです。

では、相続手続きはどんな専門家に依頼できるのでしょうか。

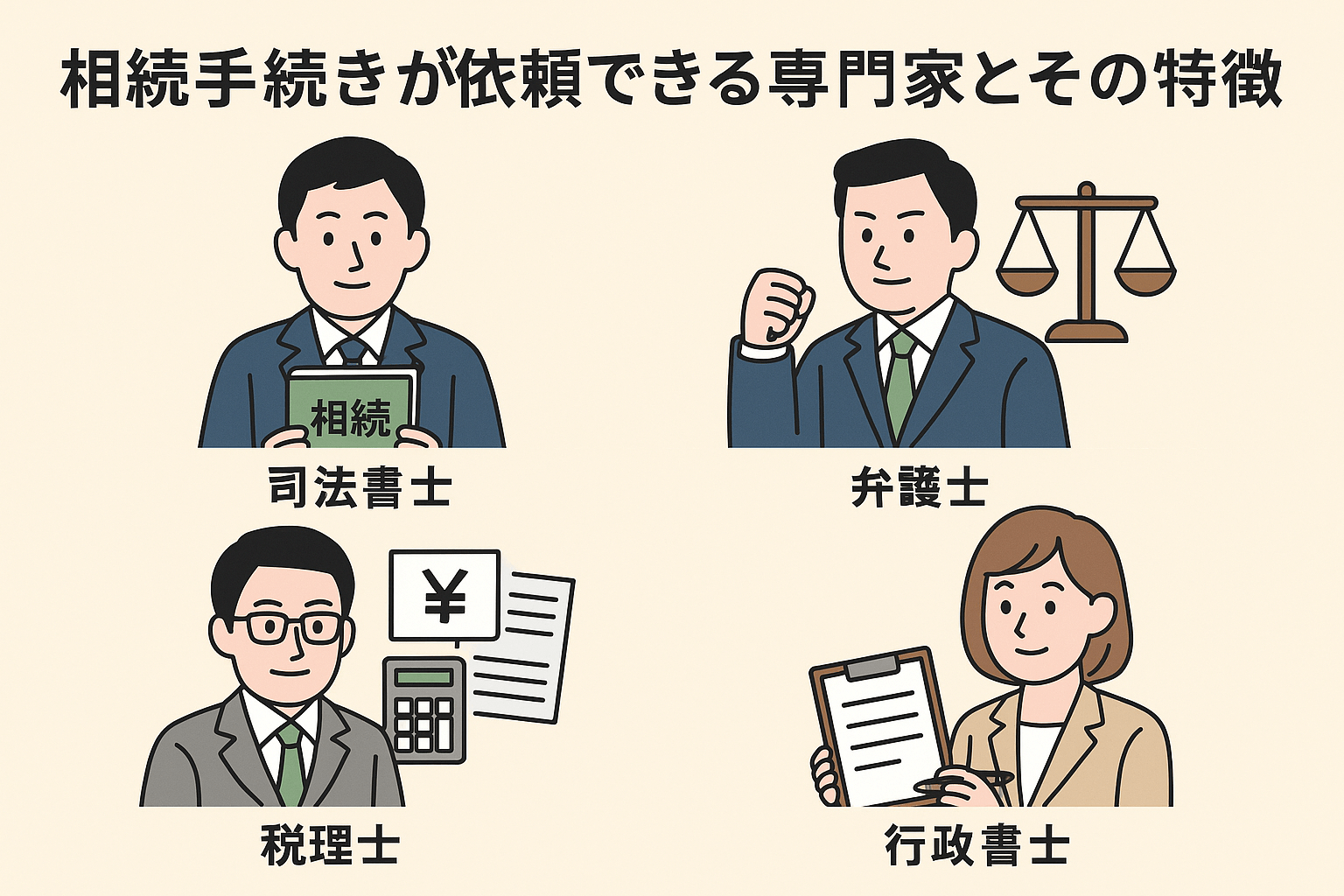

相続手続きを依頼できる専門家は?

相続手続きを依頼できる専門家は以下の通りです。

- 司法書士

- 弁護士

- 税理士

- 行政書士

これらの専門家には相続手続きについて相談することが可能ですが、それぞれできる業務の内容が異なります。

そのため、ご自身が相談したい内容や依頼したい業務に応じた専門家に相談することが大切です。

相続手続きが依頼できる専門家とその特徴

ここでは、相続手続きを相談できる専門家の特徴を紹介します。

相続手続きをどの専門家に相談すべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

司法書士:相続登記に強い!相続手続き全般を依頼できる!

司法書士は、相続手続き全般をまとめて依頼することができる専門家で、特に相続登記のプロフェッショナルです。

相続に土地・建物・マンションが含まれている人、相続手続き全般をまとめて依頼したい人に向いています。

ただし、相続トラブルの法的介入や相続税関連の手続きはできません。

相続トラブルに関する相談は弁護士に、相続税関連の相談は税理士にしましょう。

司法書士ができる手続き

- 遺言書の検認

- 戸籍収集

- 相続人調査

- 相続財産調査

- 相続放棄

- 不動産登記・名義変更

- 預貯金の解約・払い戻し

- 有価証券の名義変更

など

費用相場

| 不動産登記 | 5万円~20万円程度 |

| 相続手続き全般の代行 | 10万円~50万円 |

*ただし、事務所によって料金システムが異なります。

司法書士の費用は上のような相場ですが、事務所によって異なります。

相続が複雑な場合や相続人の人数が多い場合、相続額が大きい場合はさらに費用が上がると思っておきましょう。

最近は相続一式を依頼するパック形式のプランがある事務所も増えているので、相続手続き一式を依頼したい場合は、パック形式のプランがある事務所を選択するのがおすすめです。

弁護士:相続トラブルに強いが、相談費用が高い!

弁護士は相続トラブルの法的解決ができる唯一の専門家です。

トラブル解決以外にも相続手続き全般の業務が可能ですが、相続税申告や相続登記はそれぞれの専門家が行います。

相続税関連の手続きは税理士に、相続登記の手続きは司法書士に依頼しましょう。

また、他の士業に比べて費用がかかる可能性が高いのということを知っておきましょう。

弁護士ができる手続き

- 遺言書の検認

- 相続放棄の手続き

- 遺産分割協議

- 書類作成

- 遺言書の無効確認

など

費用相場

| 着手金 | 10万円~ |

| 報酬金 | 遺産分割後などに事務所ごとに異なる割合で計算される |

*ただし、事務所によって料金システムが異なります。

税理士:相続税手続きに強い!相続税の節税についても相談できる!

税理士は税金の専門家なので、相続手続きの中でも相続税関連の業務を得意としています。

相続税申告だけでなく財務調査・財産価値調査・節税対策など幅広い支援が可能です。

相続税の申告が必要なケース

財産総額が3,000万円+600万円×相続人の数を超えるケース

(相続税は全ての方にかかるわけではありません)

税理士ができる手続き

- 相続税の計算

- 相続税の申告代行

- 財産調査

費用相場

| 相続税申告 | 相続総額の0.5%~1.0% |

*ただし、事務所によって料金システムが異なります。

行政書士:書類作成のプロ!

行政書士は公的文書の作成や手続きができる専門家です。

相続手続きでは手続きに必要な書類の作成や簡単な法律相談が可能です。

ただし、他の専門家のように代理で手続きをすることができないため、相続手続きを代理で行って欲しいという方にはおすすめできません。

相続内容が複雑でなく、自分で手続きする時間があるという方に向いています。

行政書士ができる手続き

- 相続人調査

- 相続財産調査

- 車や株式の名義変更

- 預貯金解約・払い戻し

- 遺産分割協議書の作成

など

費用相場

| 相続人調査・相続財産調査 | 5万円~6万円 |

| 遺産分割協議書の作成 | 3万円~5万円 |

| 預貯金・株式・車の名義変更 | 2万円~5万円 |

| 複数の手続き | 10万円~ |

*ただし、事務所によって料金システムが異なります。

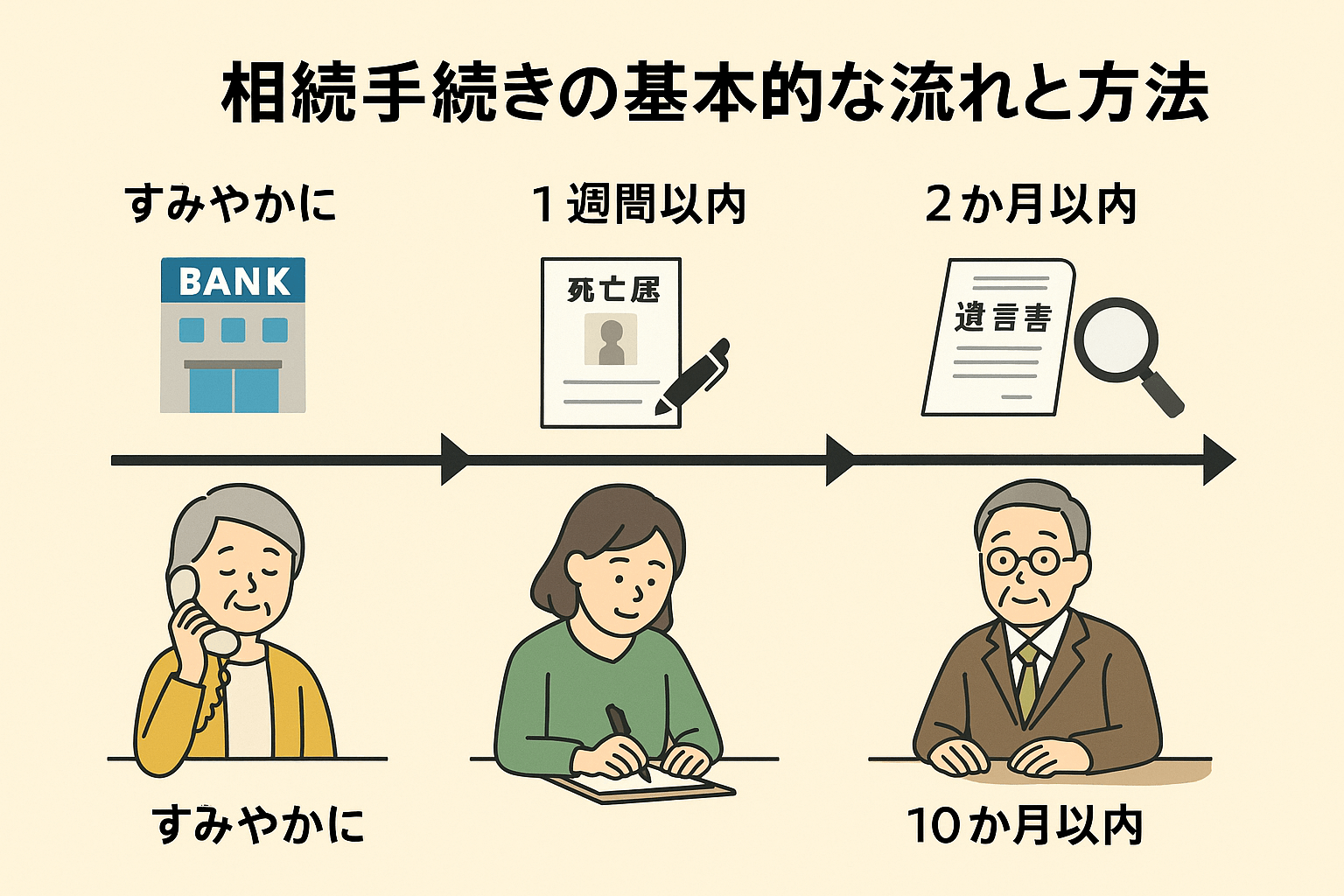

相続手続きの基本的な流れと方法

相続手続きには期限付きのものあり、期限を過ぎてしまうと申請できない手続きも多いので注意が必要です。

ここでは、相続手続きの基本的な流れとその方法を紹介します。

【すみやかに】お亡くなりになってすぐに行う手続き

金融機関に連絡する

故人が名義人となっている口座がある場合は、その金融機関に名義人がお亡くなりになったことを連絡します。

この連絡を行うと口座が凍結されるので、誰かが勝手に預貯金を引き出してしまうというようなトラブルを防ぐことが可能です。

公共料金を停止、もしくは名義変更

故人が使用していた公共機関がある場合は、その停止や名義変更手続きを行います。

- 故人が使用していた水・ガス・電気を今後使わない場合→停止

- 故人が使用していた水・ガス・水道を今後も使う場合→名義変更

公共料金だけでなくスマートフォン、サブスクリプションなどの契約がある場合は停止、もしくは名義変更を行いましょう。

【1週間以内】お亡くなりになってから1週間以内に行う手続き

死亡届を提出する

死亡届は死亡診断書(お亡くなりになった病院で受け取る)と同じ書類で、この書類を故人の本籍地、もしくは届出人がお住いになっている市役所窓口に提出します。

【10日以内】お亡くなりになってから10日以内

厚生年金の停止手続きをする

故人が厚生年金を受給していた場合は年金の受給停止手続きを行います。

| 手続き場所 | 年金事務所・年金相談センター |

| 必要なもの | 受給権者死亡届・年金証書・故人の戸籍抄本or住民票除票 |

未支給年金を請求する

故人に未支給の年金がある場合は支払いの請求をします。

| 手続き場所 | 年金事務所 |

| 請求できる人 | 故人と同一生計の家族 |

| 必要なもの | 故人の年金証書、故人の戸籍謄本、故人の住民票、受け取りを希望する金融機関の通帳、請求者が別生計の場合は「生計同一関係に関する申立書」 |

【2週間以内】お亡くなりになってから2週間以内に行う手続き

国民年金の受給停止をする

故人が国民年金を受給していた場合は、受給停止の手続きを行います。

| 手続き場所 | 年金事務所or年金相談センター |

| 必要なもの | 受給権者死亡届、故人の年金証書、故人の戸籍抄本or住民票除票 |

国民健康保険証・介護保険被保険者証を返却する

故人が国民健康保険の被保険者だった場合は保険証を返却します。

市役所によっては資格喪失届を提出する必要があるので、確認しておきましょう。

また、介護保険の被保険者だった場合は介護保険賞を返却し、資格喪失の手続きを行います。

世帯主の変更をする

お亡くなりになられた方が世帯主だった場合は世帯主交代の手続きを行います。

ただし、お亡くなりになられた後の世帯員が一人の場合はこの手続きは必要ありません。

【2か月以内】お亡くなりになってから2か月以内に行う手続き

遺言書の有無を確認する

まずは、遺言書があるかどうかを確認しましょう。

遺言書がある場合とない場合ではその後の相続手続きの進め方が異なります。

| 遺言書の種類 | 概要 | 保管場所 |

| 公正証書遺言 | 公証役場で内容を確認できる遺言 | 公証役場 |

| 秘密証書遺言 | 公証役場で遺言の有無を確認することができる | 相続人が探す

(故人の自宅・金庫など) |

| 自筆証書遺言 | 法務局で保管されている

故人が保管場所を選べる |

相続人が探す

(故人の自宅・金庫など) *公証役場に預けることもできる |

遺言には3つの種類があります。

まずは公証役場に連絡して公正証書遺言や秘密証書遺言があるかどうかを確認しましょう。

遺言書の検認をする(法定相続人立ち合い)

遺言書の検認とは、秘密証書遺言・自筆証書遺言を家庭裁判所で開封して内容を確認する作業のことです。

ちなみに、公正証書遺言・自筆証書遺言(公証役場に預けているもの)は除きます。

相続人を調査する

故人の財産を引き継ぐ相続人が誰なのかを調べます。

相続人の調査をしっかりと行わないと、後で相続手続きを全てやりなおさなければいけない可能性もあるので、丁寧に調べることが大切です。

故人の財産を調査する

故人が所有していた財産の内容や財産額を調査します。

この時、プラスの財産(預貯金・不動産)だけでなくマイナスの財産(借金など)も詳しく調べましょう。

故人が保有している主なプラスの財産

- 現金

- 預貯金

- 不動産

- 借地権・借家権

- 生命保険

- 株式・有価証券

- ゴルフ会員権

- 宝石・骨董品

- 車両・船 など

故人が保有している主なマイナスの財産

- 借金

- 未払い金(税金・病院など)

マイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認も視野に入れましょう。

遺産分割協議を始める

遺産分割協議とは、どの人がどのような財産を相続するかを決定するための話し合いのことで、相続人全員が出席して行います。

出席できない相続人は代理人を立てることも可能です。

ちなみに、遺産分割協議で遺産分割について決まらなかった場合は、調停で解決することになります。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書とは、誰がどのような財産をどれくらい相続するかを記した書類のことです。

この書類は、故人の口座解約・名義変更・相続登記などの際に必要になります。

財産の名義変更手続きをする

個人の財産(預貯金・不動産など)の名義変更を行います。

高額医療費を請求する

高額医療費とは、故人が生前高額は医療費を支払っていた際に、一部の金額が払い戻される制度のことです。

対象となる場合は書類が郵送で届くので、市役所の担当窓口で手続きを行いましょう。

【3か月以内】お亡くなりになってから3か月以内に行う手続き

相続放棄・限定承認の申し立てを行う(必要な場合のみ)

故人にマイナスの財産(借金など)があった場合などは、相続放棄や限定承認の申し立てを行いましょう。

| 相続放棄 | 相続人が故人の財産を受け継ぐのを拒否する意思表示のこと |

| 限定承認 | 故人から受け継いだマイナスの財産を清算して、余った場合に残りの財産を受け継ぐこと |

これらの手続きは、相続関係があるということを知ってから3か月以内に行う必要があります。

【4か月】お亡くなりになってから4カ月以内の手続き

準確定申告をする

準確定申告とは、故人がお亡くなりになった年の確定申告をすることです。

期限を過ぎると罰金などを支払わなければならない可能性があるので、相続を介してから4か月以内に行いましょう。

この手続きを自分でするのが難しい場合は、税理士に依頼するのがおすすめです。

【10か月】お亡くなりになってから10カ月以内の手続き

相続税申告をする

相続税申告とは、相続した財産に対して課税される税金を申告することです。

申込期限を過ぎた場合や実際の額より少なく申告した場合は、加算税などがかかる可能性があります。

この手続きは個人で行うにはハードルが高い手続きなので、税理士に依頼しましょう。

【1年以内】相続開始日から1年以内の手続き

遺留分侵害額請求をする

遺留分とは、直系卑属(配偶者・子ども)や直系尊属(親・祖父母)である相続人が最低限相続することができる権利のことです。

この権利を侵害されている場合は、遺留分侵害請求をして相続することができます。

相続手続きは一般的にこのような流れで行います。

手続きには期限があるものも多いので注意しましょう。

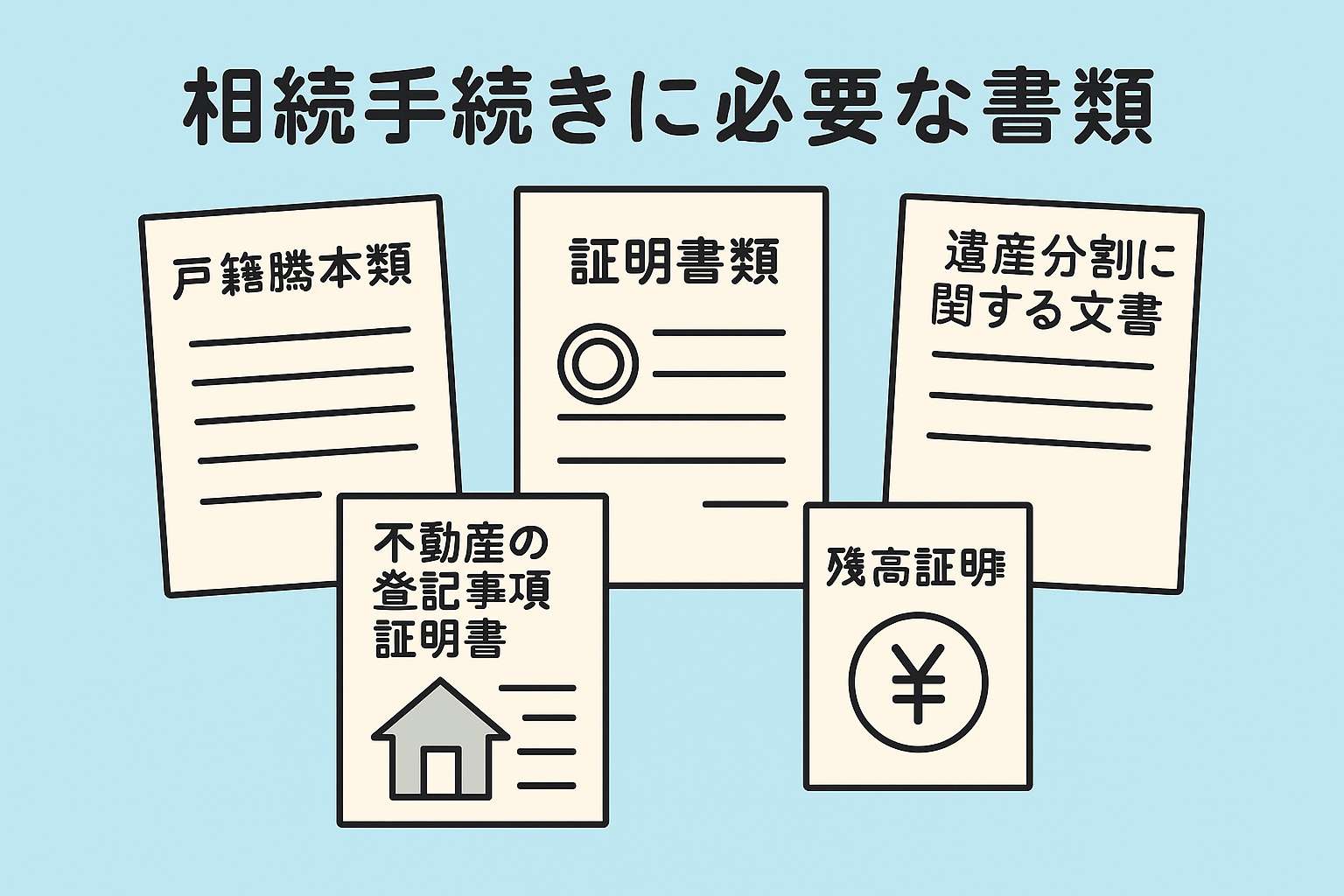

相続手続きに必要な書類

相続手続きには多くの書類が必要になります。

ここでは、相続手続きで必要になることが多い主な書類を分かりやすくまとめて紹介します。

戸籍謄本類

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

- 除籍謄本

- 改正原戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

証明書類

- 相続人全員の印鑑証明書

- 被相続人の住民票の除票

- 固定資産評価証明書

遺産分割に関する文書

- 遺産分割協議書or遺言

不動産関連の書類

- 不動産の登記事項証明書

- 登記申請書

- 地積測量図

- 建物図面

金融関連の書類

- 残高証明書

- 取引明細書

その他の費用に関する書類

- 登録免許税

- 未払いの税金や公共料金

- 郵送費、交通費等

相続手続きでは上記のような書類が必要になることが多いですが、ケースによって必要な書類は異なります。

ご自身のケースにおいて必要な書類を詳しく知りたいという方は、一度専門家に相談してみましょう。

相続手続きをする際の注意点

相続手続きをする際にはいくつか注意すべきポイントがあります。

ここでは、相続手続きをする際の注意点を紹介します。

手続き期限を守ろう

相続手続きには期限が設けられているものが多くあります。

期限を逃すと罰金や追加税が課せられる可能性があるので、注意が必要です。

相続手続きの内容が複雑で手続きをする時間がないという方は、専門家に依頼しましょう。

書類作成のミスに気を付ける

相続手続きの際は多くの書類を準備しなければなりません。

しかも、記載漏れやミスがあるとやり直しになることも多いので、注意深く行う必要があります。

書類作成を自分で行うのが難しい方は専門家に依頼しましょう。

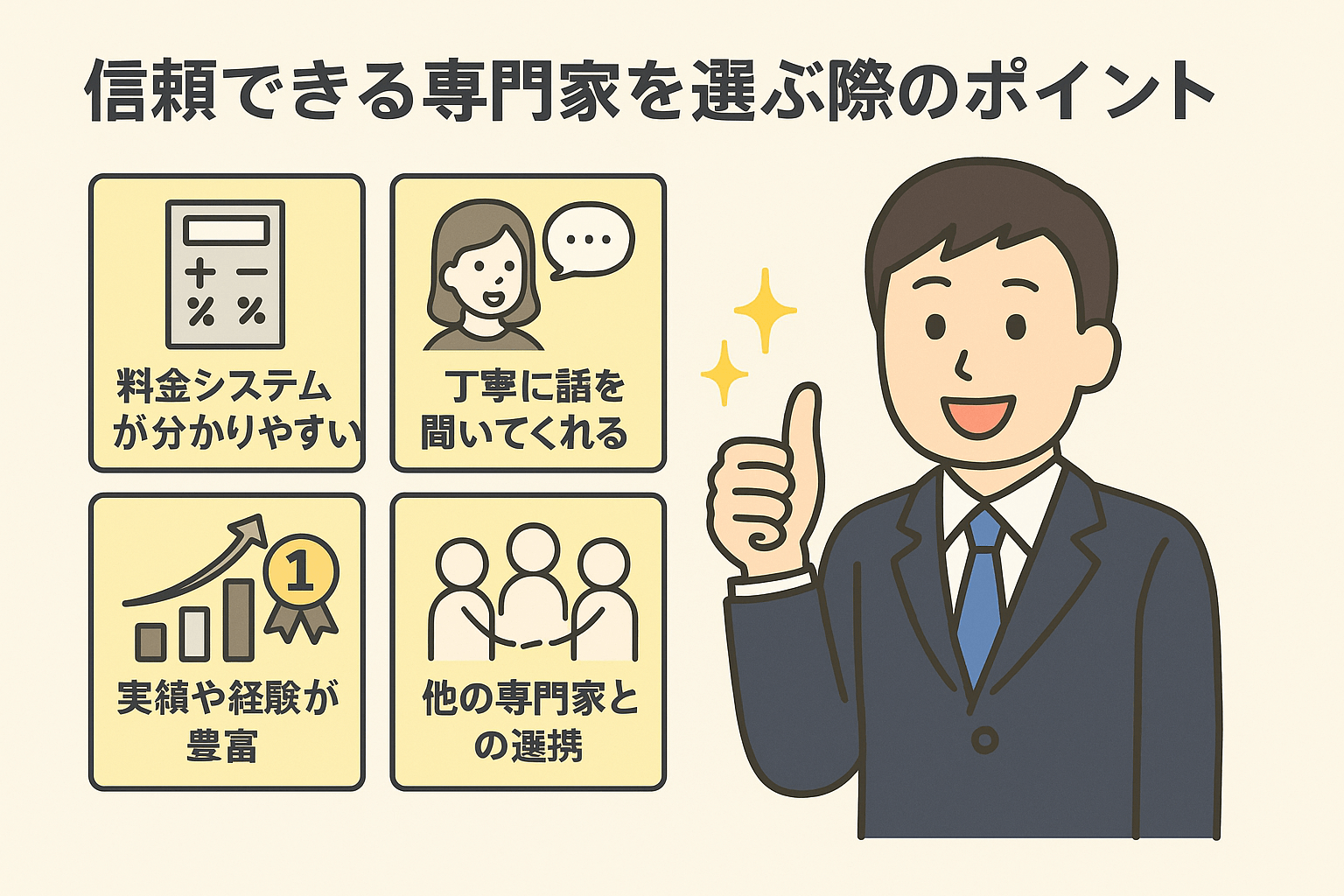

信頼できる専門家を選ぶ際のポイント

相続手続きを専門家に依頼する際には、どのような専門家に依頼するかが重要です。

ここでは、相続手続きを依頼する専門家を選ぶ際のポイントを紹介します。

料金システムが分かりやすい

料金システムを理解しやすい専門家を選ぶことが大切です。

例えば、相続手続きを司法書士に依頼する際、手続きごとに料金が発生する事務所と、一式でまとめて料金を請求する事務所があります。

一式で依頼できる事務所を選べば費用が抑えられるだけでなく、計算も容易になります。

料金システムは公式ホームページで確認しましょう。

丁寧に話を聞いてくれる

相続手続きを依頼する際は、ご遺族の話を丁寧に聞いてくれる専門家を選びましょう。

話を一方的に押し付けるのではなく、相手の話をしっかりと理解し、ご遺族が納得できるような解決策を提案してくれる専門家が望ましいです。

実績や経験が豊富

相続手続きを依頼する専門家にとって実力も重要です。

専門家の実力を知るためには、過去の実績や経験が大変参考になります。

実績や経験が多い専門家は思いもよらないトラブルにも強く、安心して任せることができます。

他の専門家との連携が取れている

相続手続きを依頼する専門家には司法書士、弁護士、税理士、行政書士が含まれますが、それぞれ対応している業務が異なります。

そのため、依頼したい内容に合った専門家に依頼することが大切ですが、それぞれの手続きのために違う事務所に依頼するのは時間も費用もかかってしまいます。

そこで、複数の専門家が連携している事務所に依頼すれば一つの事務所に全ての業務を任せられるので安心です。

まずは、事務所に在籍する専門家や連携している専門家について調べてみましょう。

まとめ

相続手続きを依頼することができる専門家は司法書士・弁護士・税理士・行政書士の4つです。

これら4つの専門家は同じ相続手続きでもできる業務が異なるため、依頼したい内容に合った専門家に依頼する必要があります。

また、相続手続きの流れは複雑で期限付きのものもあるなど、一般の人には難しい作業が多いです。

ストレスなくスムーズに相続手続きを済ませるためにも、専門家の力を借りましょう。

遺産相続手続きのQ&A

-

Q1. 相続手続きは誰に相談・依頼すればいい?

- 内容に合わせて次の専門家を選びます。

- 司法書士:相続登記のプロ。戸籍収集~名義変更など相続手続き全般の代行が可能(相続税や法的紛争対応は不可)。費用目安:不動産登記5~20万円、手続き一式10~50万円。

- 弁護士:相続トラブルの法的解決が可能(遺産分割、遺言無効確認など)。着手金10万円~、報酬は事務所規定。

- 税理士:相続税の計算・申告・節税に強い(申告料は相続総額の0.5~1.0%目安)。

- 行政書士:書類作成の専門家(遺産分割協議書、名義変更等)。代理手続きは不可。費用目安:調査5~6万円、協議書3~5万円など。

「揉めている/相続人が多い/財産が不明/忙しい・疲弊している」などのケースは、早めに専門家へ相談を。

-

Q2. 相続手続きの基本的な流れと主な期限は?

-

- すみやかに:金融機関へ死亡連絡(口座凍結)、公共料金・スマホ・サブスクの停止/名義変更。

- 1週間以内:死亡届の提出(本籍地または居住地の市役所)。

- 10日以内:厚生年金の受給停止/未支給年金の請求。

- 2週間以内:国民年金受給停止、国民健康保険証・介護保険被保険者証の返却、世帯主変更。

- 2か月以内:遺言書の有無確認・必要なら検認/相続人・財産調査/遺産分割協議・協議書作成/各種名義変更/高額療養費の請求。

- 3か月以内:相続放棄・限定承認の申立て(必要な場合)。

- 4か月以内:準確定申告。

- 10か月以内:相続税の申告。

- 1年以内:遺留分侵害額請求(必要な場合)。

多くに期限があります。複雑・多忙な場合は専門家への一括依頼が安心です。

-

Q3. 相続手続きでよく必要になる書類は?

-

- 戸籍関係:被相続人の出生~死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍、相続人全員の戸籍。

- 証明書類:相続人全員の印鑑証明、被相続人の住民票除票、固定資産評価証明書。

- 遺産分割関連:遺産分割協議書または遺言書。

- 不動産:登記事項証明書、登記申請書、地積測量図、建物図面。

- 金融:残高証明書、取引明細書。

- その他費用:登録免許税、未払いの税金や公共料金、郵送費・交通費など。

必要書類はケースにより異なります。不明点は早めに専門家へ確認しましょう。

メールで相談

メールで相談 LINEで相談

LINEで相談 メニュー

メニュー 閉じる

閉じる